子育てをしていると、誰もが「子どもには考える力や学ぶ意欲を伸ばしてほしい」と思いますよね。

我が家も息子が3歳になる頃から、家の中でできる通信教材をいくつか試してみました。

どれも親としては素敵な教材だったのですが・・・うちの息子にはどれもあまり響かず、長続きしませんでした😢

(これらの教材については、別の記事でまたご紹介したいと思っています)

そんな息子ですが、4歳から初めて1年以上続けているのが【ワンダーボックス】です。

今では毎日の習慣として自分から取り組み、机に向かうことが苦手だった息子の成長に親として感動しています😭

本記事では、実際に1年以上続けて感じたワンダーボックスのメリット・デメリット、そして我が家の体験談を正直にまとめました。

ワンダーボックスは無料で資料請求&アプリ体験が可能です。

気になった方は、まずは試してみるのがオススメですよ✨

思考力×創造力を育むSTEAM教材

ワンダーボックスは、2020年にスタートした新しい通信教育。

プログラミング、サイエンス、アートなどSTEAM領域の教材を通して、子どもの「知的なわくわく」を引き出し、理系センスや創造力を育む!と話題です。

| 対象年齢 | 4〜10歳 |

| 料金 | 月々3,700円 (12ヶ月一括払いの場合) |

| 兄弟割引 | 1人追加につき月々1,850円 |

| 送料・入会金 | 無料 |

| 最短受講期間 | 2ヶ月 |

| 解約方法 | オンラインで簡単に可能 |

毎月、新しいアプリ教材が配信されるほか、キット教材が自宅に届きます。

ワンダーボックス公式ホームページより

教育のプロ開発、効果も実証

ワンダーボックス公式ホームページより

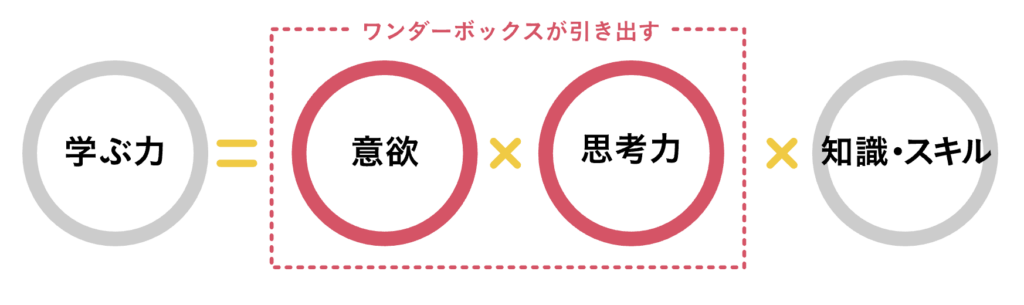

この教材は、教育・技術の専門家チームが開発。

効果は論文でも報告されており、教材の一つ「シンクシンク」を3ヶ月間毎日実施した子どもは、未実施の子どもと比べて

・算数の偏差値が平均5.6ポイントアップ

・IQテスト(田中B式)の偏差値が平均7.0ポイントアップ

という成果が出たそうです❗️

また、数々の賞を受賞しています🏆

- 日本e-Lerning大賞Edtech特別賞

- Google Play Awards 2017/2019 TOP5選出

- Global Edtech Startup Awards 2018の日本予選で最優秀賞

- 2020年度グッドデザイン賞

- 第14回キッズデザイン賞2020「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門」

- BABY TACH AWARD JAPAN 2020 学びと遊び部門 優秀賞

- 第14回 PARENTING AWARD 2021コト部門

保護者へのサポートも充実

保護者向けのサポートが手厚いのも魅力です✨

- 子どもの作品や挑戦の記録をアプリから確認できる

- 毎月届く教材について、教材の狙いや声掛けのヒントが配信される

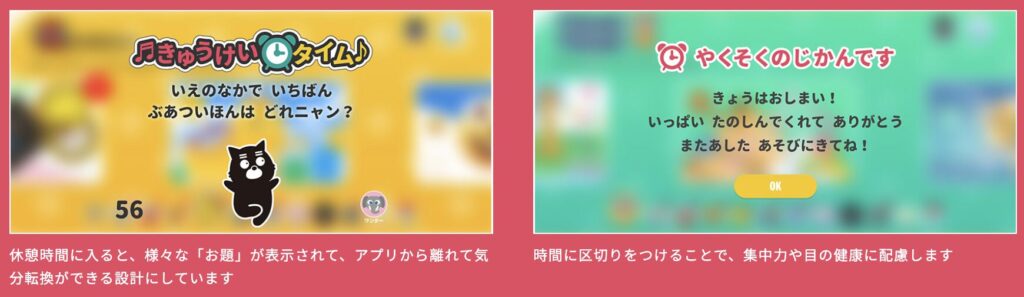

さらに、アプリの休憩時間・終了時間を設定する機能も搭載。

視力への配慮や「やりすぎ防止」に安心です。

ちなみに、デジタル画面と近視の因果関係は、現時点で立証されていないそう。

紙の本を同じ条件で読む場合と比べても、視力への負荷は変わらないと言われています💡

ワンダーボックス公式ホームページより

休憩タイム中は「10秒間に何回手を叩ける?」とか、「耳がもう一つあったらどこにつけたい?」など、

ハテにゃん(黒いネコのキャラクター)が楽しく問いかけてくれます😆

息子も毎回この時間を楽しみにしています。

ワンダーボックスを使って感じたメリット3つ

遊び感覚で学べるから子どもが夢中

とにかく楽しい!親が隣で見ていても「自分もやりたい」と思うほど🤩

大人にも頭の体操になる内容です。

息子も、他の用事でワンダーボックスの時間が取れなかった日には

「えーワンダーボックスやりたかったのに〜」

と残念がるほどのお気に入り。

「やらされる学習」ではなく自分からやりたくなる教材だと感じます。

デジタル×アナログのいいとこ取り

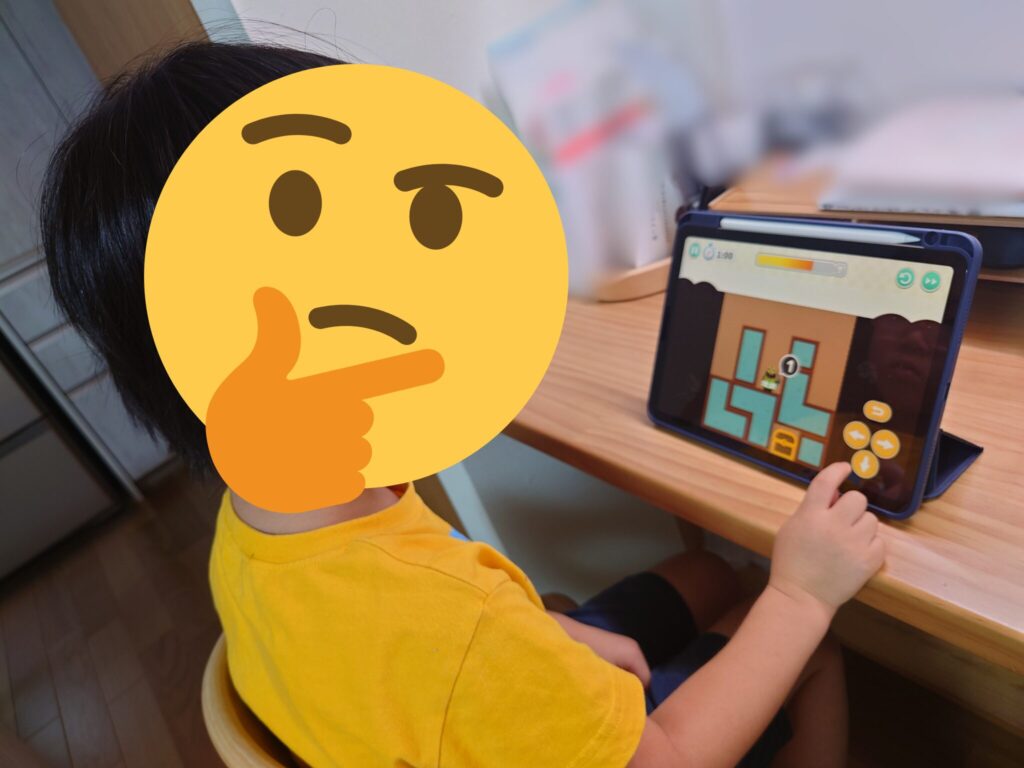

基本的にタブレット(またはスマホ)を使用するデジタル教材。

画面上で動くからこそできる問題や、子どもを惹きつける仕掛けがたくさんあります。

ただし、ゲーム的な刺激が強すぎると「やりすぎが心配」という親も多いですよね。

その点、ワンダーボックスはポイントやスタンプなどの報酬演出をあえて少なくし、「解けた喜び」や「考えるわくわく」を大切に設計されているそうです!

また、毎月届くアナログ教材では、ブロックを動かしたり、粘土でコマ撮りアニメを作ったりと、

手を動かす体験もしっかりできます。

デジタルとアナログの両方から、思考力や感性が育っていると感じます✨

ブロック好きなので、過去の教材も引っ張り出してきて遊んでいます。

考える力&頑張る力が育つ

ワンダーボックスの問題は、「暗記すればできる」ものではなく、

しっかりと考えて理解しないと解けないものばかり。

遊びながら試行錯誤するうちに、自分で考える力、答えにたどり着くまで頑張る力が自然と鍛えられます💪🏻

親としても、「ただ知識を詰め込む学習」では得にくい思考力の土台を育てられるのは大きな魅力だと感じています。

ワンダーボックスを実際に使ってみて感じたデメリット3つ

親のフォローが必要な場面がある

アプリ教材があるからと言って、ずっと子ども一人だけで取り組んでくれるというわけではありません🙄

問題は少しずつステップを踏んで難易度が上がるので、途中でつまづいたときに親が少しだけアドバイスすると、スッと進めることがあります。

また、答えを文字入力する場面もあり、まだ文字を読めない幼児さんの場合はお手伝いが必要なこともあります。

とはいえ、もともと息子は夕飯の支度すらさせてくれないほどの「かまってちゃん」でしたが、

ワンダーボックスをしているときは基本的には自分で取り組んでくれます。

結果的にはフォローの時間は減ったと感じるくらいです😁

文字や計算など「お勉強」の習得が目的ではない

ワンダーボックスは「考える力を育てる」ことに重きを置いた教材。

そのため、文字や計算が直接習得できるようになるわけではありません。

ただ、これらは小学校で必ず学ぶ内容。

幼児期に大切なのは学習の土台となる「考える力」や「頑張る力」だと我が家は考えています。

その基礎を育ててくれる点で、十分に価値があると思っています✨

お値段がやや高め+端末の準備が必要

ほかの代表的な通信教育と比較して、月額はやや高めの設定です。

また、アプリ教材をするためにはタブレット端末の準備が必須。

もしお持ちでない場合は、端末の購入も追加費用として考えておく必要があります。

我が家の体験談:1年続けて感じた成長

はじめたきっかけ

息子は、4歳3ヶ月からワンダーボックスをスタートし、つい先日、2年目に突入しました!

きっかけは、たまたま目にした広告。

親の私が「これなら楽しく続けられそう!」と思ったのが最初です❗️

まだ4歳だったので「本人が楽しく取り組める」こと、そして「なにか学びにつながる体験がある」ことを一番に考えました。

資料請求をして体験してみると、息子も

「これ楽しい!」

と大喜び。そのまま受講を決めました🤣

我が家の取り組み方

平日のルーティーンはこんな感じです。

- こども園から帰宅後すぐにお風呂🛀

- その後ワンダーボックス📱

- 終わったら夕ご飯🍚

タイマーを「25分で1回休憩→追加15分」で設定。

最初の25分は必ず取り組み、残り15分をやるかどうかは本人に任せています👦🏻

難しい問題に出会って泣きそうになることもありますが🤣

基本的には「40分やる!」と自分から言うことが多いです。

💡ポイント:25分+15分に区切ると、集中力が持続しやすく、親も管理が楽になります!

続けて感じた3つの成長

新しいことにも挑戦する意欲がUP

以前は初めてのことに誘っても「やらない…」と尻込みしていました🥲

でも、ワンダーボックスを親がやってみせると興味を持ち、

自分からどんどん新しい教材にチャレンジするように!

「思ったよりできる!」

と感じた経験が、挑戦する気持ちを後押ししているようです。

失敗しても頑張れるように

以前はうまくできないと泣いてしまうことも多かったのですが、

繰り返し挑戦して少しずつできるようになる体験を重ね、

「次も頑張ろう」と思える場面が増えました😊

机に向かう習慣がついた

毎日決まった時間にワンダーボックスに取り組むことで、

40分間椅子に座って集中する習慣が自然と身につきました!

小学校生活への準備としても大きなメリットだと感じています。

こんな人におすすめ!

- 遊びながら「考える力」を伸ばしたいご家庭

パズルや実験など、好奇心を刺激する遊びが好きなお子さんにぴったり。 - 机に向かう習慣を”楽しく”身に付けさせてたいご家庭

学習というより「ワクワクする遊び時間」として自然に習慣化できます。 - 親が付き添いすぎず、子どもの自主性を育てたいご家庭

仕組みが工夫されているので、軽いフォローだけで続けやすいです。

こんな人には向かないかも・・・

早く文字や数字を読み書きさせたい、ドリル式の学習を重視したいご家庭:ワンダーボックスは「思考力・想像力」重視の教材なので、早期の学力習得を目的にする方には不向きです。

💡まずは無料体験から

公式サイトで資料請求をすると、体験アプリやワークブックが無料でもらえます。

さらに入会時に、「キャンペーンコードをお持ちの方」の欄に紹介キャンペーンコードを入力すれば、

12ヶ月一括払いに限り初年度が5%OFFになります。

紹介キャンペーンコード:Qtc3cuevX66R

ぜひ試してみてください😀